広告

埼玉県行田市に位置する「さきたま古墳公園」は、古代の歴史と文化が息づく特別史跡であり、東日本最大級の古墳群を擁しています。この公園には、国宝「金錯銘鉄剣」が出土した稲荷山古墳をはじめとする9基の大型古墳が点在し、その歴史的価値はもちろん、文化財としての魅力も多彩です。さらに、公園内の「さきたま史跡の博物館」では、これらの貴重な出土品を間近で観覧しながら、埼玉が誇る古代文化の深淵に触れることができます。本記事では、古代歴史の足跡を辿りながら、埼玉古墳群の魅力を存分に味わえるスポット「さきたま古墳公園」と「さきたま史跡の博物館」をご紹介します。

- 本記事で説明するポイント

- ・さきたま古墳公園の規模や特徴を理解できる

・稲荷山古墳と国宝「金錯銘鉄剣」の歴史的意義を知ることができる

・さきたま古墳公園内の施設や観光スポットの楽しみ方を理解できる

・さきたま史跡の博物館の展示品や文化財の魅力を把握できる

埼玉「さきたま古墳公園」と博物館の基本情報

ここでは、「さきたま古墳公園」と「さきたま史跡の博物館」とについて基本情報を解説し、さきたま古墳公園へのアクセス方法についても詳細に紹介します。

埼玉県立さきたま史跡の博物館: 公式サイト

「さきたま古墳公園」とは

埼玉県行田市にある「さきたま古墳公園」は、行田市の市街地より南東へ約1kmにあり、9基の大型古墳が集中する東日本最大の特別史跡「埼玉古墳群」を中心に整備された公園です。東日本でこれほど本格的な前方後円墳が見られる場所は、なかなかないと思います。しかも、さきたま古墳公園の入園料は無料、年中無休、24時間営業です。

公園内にある9基の大型古墳のなかでも、特に国宝「金錯銘鉄剣」が出土した稲荷山古墳は、日本史の教科書などでもお馴染みの前方後円墳です。しかも、この稲荷山古墳は、階段で頂上に登ることができるというユニークな「登れる古墳」なのです。ちなみに、国宝「金錯銘鉄剣」は、後述する「さきたま史跡の博物館」で実物を見ることができます。

また、稲荷山古墳の隣にある丸墓山古墳は、日本一の規模の円墳と言われています。この丸墓山古墳も階段で頂上に登ることができる「登れる古墳」となっています。さきたま古墳公園にある9基の古墳のうち、「登れる古墳」は、前方後円墳の稲荷山古墳と、円墳の丸墓山古墳との、計2基となっています。

そのほか、さきたま古墳公園内には、お土産品の販売や軽食・カフェが楽しめる「観光物産館さきたまテラス」、手作りはにわの販売・展示と「はにわ作り」が体験できる「はにわの館」、屋根とベンチのあるレストハウス、レジャーシートを敷いてピクニック気分を楽しめる広い芝生広場、そして大型車33台と普通車303台を収容できる無料駐車場などが備えられています。さきたま古墳公園は桜の名所でもあります。毎年、桜の咲く時期には多くのお花見客でにぎわいます。

「さきたま史跡の博物館」とは

「さきたま史跡の博物館」は、さきたま古墳公園内にある博物館です。ここでは、特別史跡「埼玉古墳群」を中心に、埼玉県の考古学的資料や歴史的遺物を収集・保管・展示しています。例えば、さきたま史跡の博物館の本館では、先述した稲荷山古墳から出土した国宝「金錯銘鉄剣」のほか、埼玉古墳群より出土した「はにわ」などの貴重な出土品を展示しています。

また、さきたま史跡の博物館は、上述した本館のほか、さきたま古墳公園内にある将軍山古墳の一角に設けられた「将軍山古墳展示館」があります。この将軍山古墳展示館のほうでは、出土した石室の一部や、墳丘の土の層、出土品の複製等を展示しています。例えば、石室内部と埋葬時の様子を復原したものが展示されており、古墳での埋葬がどのように行われていたかを学ぶことができます。

さきたま史跡の博物館の営業情報は以下のとおりです。

| 開館時間 | 午前9時~午後4時30分(入館受付午後4時まで) ただし、7月と8月の開館は、午後5時まで(入館受付午後4時30分まで)です。 |

| 休館日 | 月曜日(ただし、祝日、振替休日、埼玉県民の日11月14日は開館)と年末年始(12月29日~1月3日) ※その他、臨時休館する場合あり |

| 観覧料(入場料) | 一般: 200円 高校・大学生: 100円 小・中学生以下: 無料 |

| 再入場の可否 | 当日中に限り何度でも入退場可能 |

「さきたま古墳公園」へのアクセス

さきたま古墳公園に無料駐車場が完備されているので、車を使ってアクセスするのが便利ですが、公共交通機関を使ってアクセスすることもできます。公共交通機関を利用する場合は、行きの最寄り駅はJR行田駅がおすすめで、帰りの最寄り駅はJR行田駅または秩父鉄道の行田市駅のいずれかがおすすめです。以下、JR行田駅からのアクセスと、秩父鉄道の行田市駅からのアクセスとに分けて説明します。

JR行田駅からのアクセス

JR行田駅は、例えば池袋駅からJR湘南新宿ライン快速で乗り換えなし約1時間です。そして、JR行田駅からは、駅前のバス停から行田市コミュニティバスの「観光拠点循環コース」に乗ってバス停「埼玉古墳公園」まで25分です(運賃150円均一)。「観光拠点循環コース」は一時間に1本程度の運行なので、行田市の市内循環バスのサイトで時刻表をよく確認しておいてください。なお、「観光拠点循環コース」は「JR行田駅前」から「埼玉古墳公園」を経由して「JR行田駅前」に戻る一方向の循環バスであるため、さきたま古墳公園からJR行田駅に戻る場合も、バスを降りたバス停から「観光拠点循環コース」に乗ることになります。

秩父鉄道の行田市駅からのアクセス

一方、秩父鉄道の行田市駅は、さきたま古墳公園の帰りに、忍城に立ち寄ってから帰る場合におすすめとなります。まず、さきたま古墳公園からの帰りは、行田市コミュニティバスの「観光拠点循環コース」に乗ってバス停「忍城バスターミナル」まで6分です(運賃150円均一)。忍城バスターミナルから忍城までは徒歩約10分(約600m)です。忍城を見学した後、秩父鉄道の行田市駅までは徒歩約15分(約1km)となります。

秩父鉄道の行田市駅から東京方面への戻りは、行田市駅から熊谷駅まで秩父鉄道で3駅、約10分乗車し、熊谷駅からは、例えば池袋駅までなら、JR湘南新宿ライン快速で約1時間の乗車です。なお、行田市駅は帰りのみ利用可とした理由は、行田市コミュニティバスの「観光拠点循環コース」が、「忍城バスターミナル」から乗車すると「埼玉古墳公園」まで大回りするため1時間前後かかってしまうためです。

レンタサイクルの利用

以上のとおり、さきたま古墳公園には車なしでも、電車とバスでアクセス可能ですが、行田市コミュニティバスの「観光拠点循環コース」の運行本数が少なく、観光の順番も、さきたま古墳公園が先で、忍城が後となるため、柔軟なスケジュールが組みにくいという欠点もあります。この欠点を解決する方法として、レンタサイクルという手段もあります。

「忍城バスターミナル観光案内所」または「JR行田駅前観光案内所」では、「観光レンタサイクル」として、シティサイクル(2人乗り含む):500円/1日、クロスバイク :800円/1日、電動アシスト:1,000円/1日でレンタサイクルを行っています。詳細は、行田市観光NAVIのサイトを確認してみてください。サイト上から予約もできます。

埼玉「さきたま古墳公園」と博物館「鉄剣」の見学レビュー

次に、筆者が「さきたま古墳公園」と「さきたま史跡の博物館」を訪問したときの見学レビューを紹介します。この見学レビューを通じて、「埼玉古墳群」や「金錯銘鉄剣」の魅力についてのイメージをより具体化できると幸いです。

北側エリア「丸墓山古墳」「稲荷山古墳」「二子山古墳」を見物

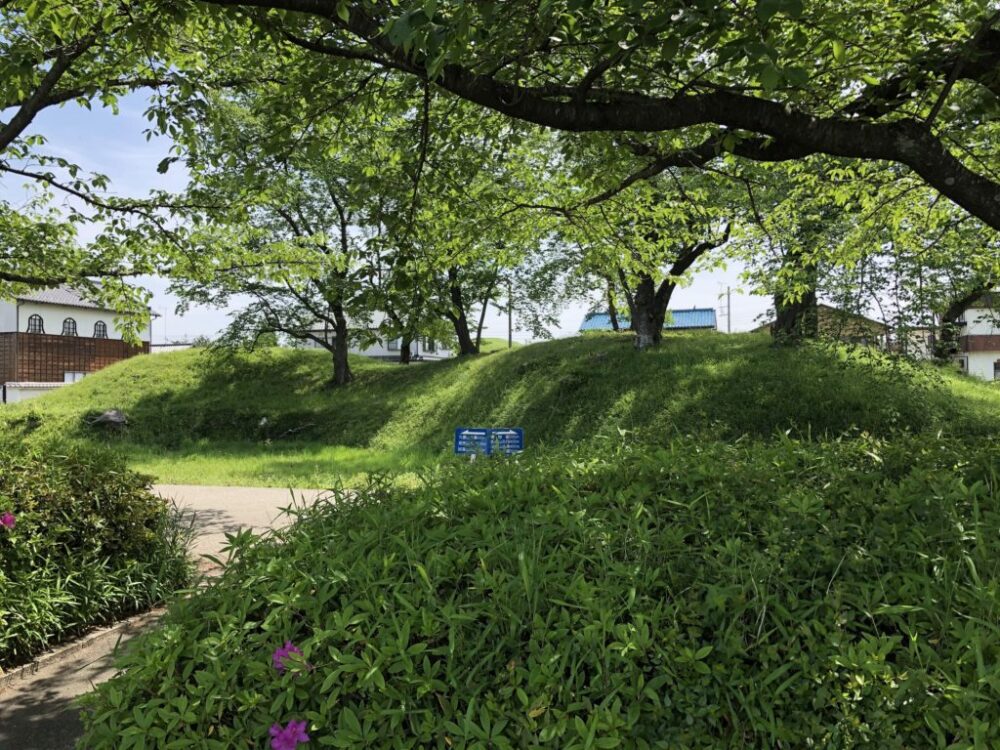

さきたま古墳公園は、行田市コミュニティバスが走る県道77号線「古墳通り」を挟んで北側及び南側にわたる広大なエリアからなります。大型の古墳は北側エリアに集まっており、南側エリアには小型の古墳と博物館などがあります。私は、行田市コミュニティバスをバス停「埼玉古墳公園」で下車し、まずはバス停のある道路(県道77号線「古墳通り」)から北側のエリア(駐車場のあるほう)に行ってみました。駐車場の横にさっそく古墳を発見。下の写真は、その愛宕山古墳という小型の前方後円墳です。

愛宕山古墳の横の道に沿って、右手に「天祥寺」というお寺・お墓を見ながら400mほど進むと、大きな円墳で「登れる古墳」の丸墓山古墳が見えてきました。そのまま丸墓山古墳に登る階段に続いています。この階段は結構急な登りになっているので、足元には気を付けてゆっくり登りましょう。さすが、日本一の規模の円墳と言われるだけあり、登るだけで息が切れそうになりました。

ちなみに、1590年(天正18年)、小田原征伐に際して忍城攻略の命を受けた石田三成は、この丸墓山古墳の頂上に陣を張ったそうです。たしかに、ここから忍城の姿を見ることができました(下の写真の中央付近)。石田三成は、忍城を水攻めするため、丸墓山古墳を含む半円形の「石田堤」を28 kmも築いたとのこと。さきほど丸墓山古墳に歩いてきた道路は、この「石田堤」の遺構なのだそうです。丸墓山古墳の頂上には大きな桜の木が複数植えられており、桜が咲く季節にはとても美しいです。

来た道とは反対側の階段から丸墓山古墳を下り、右側に200mほど行くと大きな前方後円墳の稲荷山古墳があります。この稲荷山古墳も「登れる古墳」となっています。北側、つまり前方後円墳のかぎ穴の形で言うと丸い部分に階段があり、そこから登ります。

階段を上った頂上には、「礫槨(れきかく)」の実物大の絵を描いた模型がありました。礫槨というのは、石を貼り付けて並べて棺を置いたもののことです。この稲荷山古墳から発掘されたもののようです。稲荷山古墳の頂上は結構な高さがあり、東側に隣接する将軍山古墳の全景がよく見えました。

頂上からは南側、つまり前方後円墳のかぎ穴の形で言うと台形の部分に至る通路が設けられており、さらにその先に下へ降りる階段があります。前方後円墳の丸い部分と台形の部分とは盛り上がっていて、ふたこぶラクダのようになっているんですね。

稲荷山古墳から階段で下へ降り、そのまま道を真っ直ぐ進むと二子山古墳が現れます。さきたま古墳公園内では最大級の古墳です。この古墳には登れませんが、その大きさは迫力があり、なかなか見ごたえがあります。

二子山古墳のすぐ先には、スタート地点の県道77号線「古墳通り」があります。続いて、県道77号線「古墳通り」の南側エリアのほうに移動しました。

「はにわの館」などを見学

「古墳通り」のすぐ横に「はにわの館」がありました。ここでは「はにわ作り体験」(粘土1㎏ 600円、粘土2㎏ 1,000円)ができるのですが、基本的に予約が必要とのこと。また、時間も2時間ほどかかるということだったので、今回、工房をのぞいただけで、わたしは体験できませんでした。

はにわの館の横の道を奥に進むと、「県名発祥之碑」というのがありました。この地には巨大古墳群があり、前玉(さきたま)神社があることから、ここが埼玉の中心だとしてこの碑が設置されたそうです。

その先には古民家があり、中を見学できました(入場無料)。「旧遠藤家」となっており、江戸時代末期に建てられた民家を幸手市千塚から移築したものとのことでした。

「さきたま史跡の博物館」で「鉄剣」などを見学

古民家の向かい側には、南側エリア最大の見どころとなる「さきたま史跡の博物館」(大人200円)があります。小さな博物館ですが、近隣の古墳から出土した、はにわや装飾品などの多くの出土品が展示されています。

特に注目すべきは稲荷山古墳から出土した国宝「金錯銘鉄剣」です。案内のスタッフさんが解説もしてくださいました。これは必見です。その他、国宝級の展示品がたくさんあり、見どころ満載でした。

このほか南側エリアには、さきたま古墳公園にある9基の古墳のうち4基の前方後円墳があります。いずれも小型・中型なので全てまわってもそれほど時間はかかりませんでした。

ちなみに、さきたま古墳公園付近には、何軒かランチをとることができるレストランがありますが、おすすめなのは駐車場の向かい側、県道77号線「古墳通り」の南側にある「観光物産館さきたまテラス」です。ここは、お土産物の販売だけでなく、軽食やカフェメニューもあります。座席数は多くありませんが、店内での飲食も可能です。名物は「行田餃子」とのことで、食べてみましたが、とても美味しかったです。そのほか、ライスが古墳の形をしたカレーライスなども美味しそうでした。お弁当を食べる場所はたくさんありますので、弁当持参で行くのもいいと思います。

まとめ:埼玉県「さきたま古墳公園」の大型古墳群と博物館の「鉄剣」

本記事の内容をまとめると次の通りです。

- 埼玉県行田市にある「さきたま古墳公園」は東日本最大級の特別史跡である

- 公園内には9基の大型古墳があり、無料で24時間入園可能である

- 稲荷山古墳は国宝「金錯銘鉄剣」が出土した前方後円墳である

- 稲荷山古墳と丸墓山古墳は登れる古墳として人気がある

- 丸墓山古墳は日本一の規模を誇る円墳である

- 「さきたま史跡の博物館」では貴重な出土品が展示されている

- 稲荷山古墳から出土した国宝「金錯銘鉄剣」は博物館で見ることができる

- 将軍山古墳には「将軍山古墳展示館」が設置されている

- 将軍山古墳展示館では古墳の埋葬や石室の復原模型が展示されている

- 公園内には土産物販売やカフェが楽しめる「観光物産館さきたまテラス」がある

- 「はにわの館」では手作りはにわの体験が可能である

- 公園内は広い芝生広場があり、ピクニックにも適している

- JR行田駅からバスでアクセス可能である

- 埼玉古墳群のほか忍城を併せて観光するプランが推奨される

- レンタサイクルを活用することで柔軟なスケジュールが組める

首都圏にこんな立派な古墳群があるとはほんとうに意外でした。ユニークな「登れる古墳」もあって、なかなかできない体験をすることができました。

また、古墳の周辺は自然のままの野原となっており、かつての古墳時代もきっと同じ風景だったのではないか、と思いをはせました。世界遺産登録も目指しているようです。古墳に興味がある方は是非一度訪れてみるべきですよ。