広告

奈良県桜井市にある「箸墓古墳」は、古代日本の謎を今に伝える巨大前方後円墳です。箸墓古墳とは何か、そしてなぜ「卑弥呼の墓かもしれない」と言われているのか、その理由を探ると、魏志倭人伝の記述や放射性炭素14年代測定、さらには最新のミューオン透過調査結果など、さまざまな視点が浮かび上がってきます。

一方で、箸墓古墳は「卑弥呼の墓 ではない」という反論も存在し、考古学的な議論は今も続いています。そんな中、内田康夫の推理小説「浅見光彦シリーズ」のなかの「箸墓幻想」では、この箸墓古墳を舞台にしたミステリーが描かれ、一般の関心も高まりました。

この記事では、箸墓古墳と卑弥呼の関係をめぐる考察に加え、隣接する巻向遺跡(纏向遺跡)とのつながりや、実際に現地を訪れる際のアクセス情報、巻向駅の時刻表なども紹介します。歴史ロマンと現地探訪を楽しみたい方に向けて、わかりやすく解説していきます。

- 本記事が説明するポイント

- ・箸墓古墳とはどのような古墳で、どこにあるのか

・箸墓古墳が卑弥呼の墓とされる理由とその根拠

・卑弥呼の墓ではないとする反論や考古学的な疑問点

・巻向遺跡(纏向遺跡)との関係や、現地へのアクセス方法と見学レビュー

箸墓古墳で卑弥呼の謎に迫る

ここではまず、箸墓古墳とは何か?箸墓古墳が卑弥呼の墓とされる理由とは?箸墓古墳は卑弥呼の墓ではないのか?について考察し、箸墓古墳でのミューオン結果の注目点や、巻向遺跡と邪馬台国の関係についても触れることにより、箸墓古墳で卑弥呼の謎に迫るというテーマで深堀していきます。

奈良県歴史文化資源データベース: 箸墓古墳のページ

箸墓古墳とは何か?

箸墓古墳(はしはかこふん)は、奈良県桜井市にある全長約280メートルの巨大な前方後円墳です。日本で最初期に築かれた本格的な前方後円墳とされ、古墳時代の幕開けを象徴する存在でもあります。

この古墳は、3世紀中頃に築造されたと考えられており、墳丘の形状や規模から、当時の支配者層の強大な権力を示すものとされています。特に注目されるのは、前方部と後円部の構造が非常に整っており、後の古墳のモデルとなった点です。

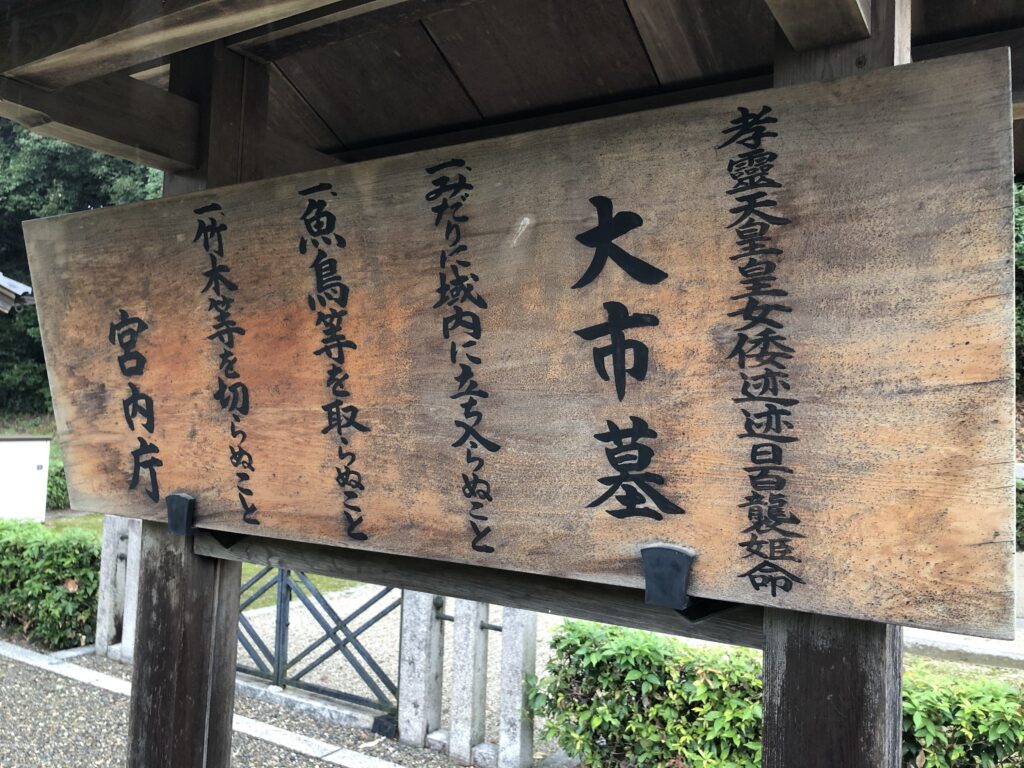

また、宮内庁はこの古墳を第7代 孝霊天皇の皇女・倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)の墓と治定しています。この人物には「神と結婚した」という神秘的な伝説が残されており、古墳の名の由来もその逸話に基づいています。

一方で、箸墓古墳は現在も陵墓として管理されているため、墳丘への立ち入りは制限されています。見学の際は、周囲からその壮大な姿を眺めることになります。

箸墓古墳が卑弥呼の墓とされる理由とは?

箸墓古墳が卑弥呼の墓ではないかと考えられているのは、いくつかの考古学的、歴史的な要素が重なっているためです。

まず、魏志倭人伝には「卑弥呼が亡くなった後、直径百余歩の大きな墓が築かれた」と記されています。これを現代の単位に換算すると、約145メートル前後となり、箸墓古墳の後円部の直径とほぼ一致します。

次に、放射性炭素14年代測定によって、箸墓古墳の築造時期が西暦240年〜260年頃と推定されており、卑弥呼の没年とされる248年と重なります。この年代の一致が、卑弥呼の墓説を強く支持する根拠の一つです。

さらに、箸墓古墳が築かれた場所は、邪馬台国の有力候補地とされる纏向(巻向)遺跡のすぐ近くです。この遺跡は、3世紀に突如出現した大規模な都市遺構であり、政治的・宗教的な中心地であった可能性が高いとされています。

ただし、反対意見も存在します。例えば、魏志倭人伝の記述と古墳の構造が一致しない点や、出土した馬具が卑弥呼の時代よりも後のものである可能性があることなどが挙げられます。

このように、箸墓古墳が卑弥呼の墓であるという説には一定の根拠がある一方で、確定的な証拠はまだ見つかっていません。だからこそ、多くの研究者や歴史ファンの関心を集め続けていると言えます。

箸墓古墳は卑弥呼の墓ではないのか?

上でも述べた通り、箸墓古墳が卑弥呼の墓であるという説には一定の根拠がありますが、すべての研究者がこの説に賛同しているわけではありません。むしろ、慎重な見方をする声も多くあります。

その一つが、魏志倭人伝の記述と食い違う可能性です。魏志倭人伝には「卑弥呼の墓は径百余歩」と記されていますが、これをどう解釈するかで意見が分かれます。短里(1歩=約76cm)で換算すると、墓の直径は30メートル程度となり、箸墓古墳の後円部(約150メートル)とは大きな差があることになります。

また、魏志倭人伝には「石棺はあるが槨(かく)はない」と書かれています。しかし、箸墓古墳の周辺からは竪穴式石室の存在を示唆する石材が見つかっており、これが記述と矛盾するという指摘もあります。

さらに、箸墓古墳から出土した馬具(木製の鐙)は、4世紀以降のものとされる可能性が高く、卑弥呼の時代(3世紀中頃)とは時期が合いません。これにより、古墳の築造時期が卑弥呼の没年よりも後である可能性が浮上しています。このように、箸墓古墳が卑弥呼の墓でないとする可能性も大いにあり得るというわけです。

箸墓古墳でのミューオン結果の注目点

近年、箸墓古墳の内部構造を非破壊で調査するために、ミューオン透過法という最新技術が導入されました。これは、宇宙線の一種であるミューオンを利用して、地中の構造を可視化する方法です。

この調査によって、箸墓古墳の後円部の内部に空洞のような構造が存在する可能性が示されました。これが埋葬施設であるかどうかは断定されていませんが、古墳の内部構造を科学的に解明する手がかりとして注目されています。

ただし、現時点では宮内庁の管理下にあるため、墳丘内部への直接的な発掘調査は行われていません。ミューオン透過法の結果も、あくまで間接的な情報にとどまっており、確定的な結論を導くには至っていないのが現状です。

それでも、こうした科学的アプローチが進むことで、今後の研究が大きく前進する可能性があります。箸墓古墳の謎に迫る新たな手段として、ミューオン調査は今後も注目されるでしょう。

巻向遺跡と邪馬台国の関係

纏向遺跡(巻向遺跡とも表記)は、箸墓古墳のすぐ近くに広がる大規模な遺跡で、弥生時代末期から古墳時代初頭にかけての日本列島の歴史を語る上で、極めて重要な場所とされています。この遺跡が注目される最大の理由は、邪馬台国の中枢であった可能性があるからです。

まず、纏向遺跡は2世紀末から4世紀前半にかけて急速に発展した都市的集落であり、全国各地から土器や工芸品が集まっていたことが分かっています。これにより、当時の政治・経済・宗教の中心地であったと考えられています。特に、吉備や東海、北陸などからの搬入土器が多く出土しており、広範なネットワークを持っていたことがうかがえます。

また、遺跡内には巨大な運河や導水施設、祭祀に使われたとみられる建物跡などが確認されており、単なる集落ではなく、計画的に整備された都市であったことが明らかになっています。このような特徴は、魏志倭人伝に記された「女王卑弥呼が治めた邪馬台国」の姿と重なる部分が多いのです。

さらに、纏向遺跡の一角には箸墓古墳をはじめとする巨大古墳群が築かれており、これらが王権の象徴として機能していたと考えられています。箸墓古墳が卑弥呼の墓である可能性があるという説も、この遺跡の性格と密接に関係しています。

ただし、邪馬台国の所在地については九州説も根強く、纏向遺跡がその中心であったと断定するには至っていません。それでも、考古学的な発見が続く中で、巻向遺跡が邪馬台国と深い関わりを持っていた可能性は、今後さらに注目されていくでしょう。

卑弥呼の墓かもしれない箸墓古墳の探訪レビュー

続いて、卑弥呼の墓かもしれない箸墓古墳に、筆者が実際に訪れたときの探訪レビューを紹介します。具体的にはJR巻向駅から箸墓古墳への行き方と、箸墓古墳を見た感想、そのあと纒向遺跡に移動して纒向遺跡・居館域を見に行った際の探訪レビューをご紹介したいと思います。

JR巻向駅へのアクセス

箸墓古墳や纒向遺跡などを見に行くには、公共交通機関を利用する場合、JR巻向駅で下車するのが唯一のアクセス方法となります。主だった見どころはJR巻向駅から半径1.5km以内にありますので、JR巻向駅に到着したあとは、現地では徒歩だけで十分まわれました。

JR巻向駅は、たとえばJR奈良駅からJR万葉まほろば線に乗って7駅目25分(330円)です。日中は1時間に2本の割合で電車がありますので(巻向駅の時刻表情報は後述)、行き帰りのスケジュールは立てやすかったです。

JR巻向駅から箸墓古墳へのアクセス

上に示す地図のとおり、JR巻向駅の改札を出てすぐ前の道を右手側に踏切を渡って進み、最初の角を左へ曲がって道なりに進みます。道の右側にある原っぱは、纒向遺跡の「メクリ1号墳跡」です。 ここも纒向遺跡を代表する重要な遺跡のようです。

ずっと進んでいくと国道169号線に突き当たるので、そこを右手に進んで更に行くと、「箸中」という大きな交差点があります。この「箸中」の位置が箸墓古墳の北端にあたります。「箸中大池」という箸墓古墳の横の池が見えます。箸墓古墳の拝所は池の向こう側の南側の位置にありますが、おすすめは交差点「箸中」を左手に曲がって箸墓古墳を北側から東周りでグルっと回る経路となります。ここからは古墳の全体が見えやすく、箸墓古墳の荘厳な姿を楽しめました。

箸墓古墳の北隣にある箸中大池を過ぎてT字路を右に曲がっていくと箸墓古墳の拝所はすぐそこになります。目印や案内板なども特にないので、スマホのナビを見ながら通り過ぎてしまわないように注意して進みました。

箸墓古墳を見学

箸墓古墳の南側に到着。どうやら拝所らしきものが田んぼの先に見えました。ここからは田んぼの横にあるあぜ道のようなところを通って拝所まで行きます。

拝所の前に到着しました。卑弥呼のお墓というつもりで、お墓参りをしました。拝所のそばには下の写真のような宮内庁が設置した看板がありました。

この看板には「孝霊天皇皇女倭迹迹日百襲姫命 大市墓」という表示があり、どこを探しても「卑弥呼」という表示はありませんでした。宮内庁が孝霊天皇皇女のお墓と治定しているということでしたので、ここが「卑弥呼の墓かもしれない」という場所に違いありません。

箸墓古墳の拝所でのお参りを終えて道路に出ると、上の写真のような、「ようこそ 卑弥呼の里 桜井市へ」という大きな看板が目に入りました。この看板を見てしまうと、不思議と「やっぱりここが卑弥呼のお墓なんだな」という気持ちになりました。ちょっとしたロマンを感じることのできる楽しい旅です。

箸墓古墳から纒向遺跡へ

箸墓古墳を見物した後は、纒向遺跡の居館域(辻地区建物群)へ行ってみました。実は、巻向にはほかにも小さな古墳や遺跡がいくつも散在しており、それらを訪ねてみるのも面白いかもと思っていたのですが、1つ2つ行ってみた感じでは、どれもただの原っぱのようで、あまりインパクトのある、見ごたえのするものはなさそうでした。

そこで早々に、纒向遺跡の居館域のほうに向かうことにしました。纒向遺跡の居館域はJR巻向駅のすぐ北側にあり、駅からでも見える場所に位置しています。箸墓古墳がある線路の西側から行くと大回りになるので、一旦JR巻向駅に戻り、改札口前の踏切を渡って線路の東側に出て、そこから向かったほうが近くてわかりやすいです。JR巻向駅からの経路は350m、徒歩5分足らずと、とても近い場所にあります。

ここでの注意点として、この遺跡の入口は踏切のすぐ横、私有地のようなところを入っていくのですが、入口に看板のようなものが無いので見落とさないようにしてください。中に入っていくと、すぐに遺跡が見えてきます。中には遺跡を解説する看板などが建っているので、立入禁止の私有地というわけではなさそうです。誰でも自由に見学できるようになっています。

纒向遺跡の居館域 は広い敷地に多数の柱が建っている場所です。こんな感じで高床式住居がたくさん建っていたのかもしれません。かつて卑弥呼のいた邪馬台国の集落があった場所なのかもしれません。多数の柱を見て想像は膨らみますが、できれば将来的には当時の建物の復元などができたら面白いのにな、と思いました。

巻向駅の時刻表情報

JR巻向駅を利用して箸墓古墳や纏向遺跡を見学されるかたのために、巻向駅の時刻表情報(奈良方面)をアップしておきます。巻向駅はJR桜井線(万葉まほろば線)にある無人駅で、奈良方面・桜井方面の両方向に列車が運行されています。列車は1時間に1〜2本程度の運行となっており、本数はそれほど多くありません。そのため、事前に時刻表を確認してから訪問することをおすすめします。

まとめ:箸墓古墳で卑弥呼の可能性を探る旅!巻向遺跡も歩いてみた

本記事の内容をまとめると次のとおりです。

- 箸墓古墳は奈良県桜井市にある全長約280メートルの前方後円墳

- 箸墓古墳は3世紀中頃に築造されたとされ、日本最初期の本格的な前方後円墳とされる

- 宮内庁は箸墓古墳を倭迹迹日百襲姫命の墓と治定している

- 魏志倭人伝の記述と古墳の規模が一致する点から卑弥呼の墓説がある

- 放射性炭素14年代測定で築造時期が卑弥呼の没年と重なる

- 箸墓古墳は、邪馬台国の有力候補地である纒向遺跡のすぐ近くにある

- 箸墓古墳より出土した馬具が卑弥呼の時代より新しい可能性があり異論もある

- 魏志倭人伝の「石棺はあるが槨はない」との記述と矛盾する点がある

- ミューオン透過法により後円部に空洞の可能性が示された

- 墳丘内部は宮内庁管理のため発掘調査が制限されている

- 纒向遺跡は全国から土器が集まった都市的集落であった

- 纒向遺跡には運河や祭祀施設があり、計画的に整備された都市と考えられる

- 箸墓古墳は浅見光彦シリーズ「箸墓幻想」にも登場する

- JR巻向駅から徒歩15分で箸墓古墳にアクセス可能

- 駅周辺には他にも古墳や遺跡が点在し、歴史散策に適している

巻向へのお得な旅のアドバイス

巻向での古墳や遺跡巡りの旅をするには、JR奈良駅の周辺でホテルを予約するほうがホテルの選択肢も多く、他の観光スポットも回れるのでお得です。JR奈良駅からJR巻向駅までの所要時間は約25分と便利です。

例えばホテルを予約するなら、楽天トラベルなどが比較的リーズナブルな値段で予約でき、楽天ポイントなどの還元もあるのでお得です。

遠方から、例えば東京方面からの場合は、「新幹線+宿」をセットでお得に予約できるJR東海ツアーズの「EXダイナミックパック」がおすすめです。「EXダイナミックパック」についての詳細は別ブログの記事「EXダイナミックパックのお得な料金と新幹線の乗り方を徹底解説」をご参考にしてください