広告

旧日本帝国海軍の戦艦三笠について、現在の保存状況や見学ポイントを知りたい方に向けて、この記事では詳しく解説します。記念艦三笠として保存された戦艦三笠の概要から、日露戦争で三笠の艦長として活躍した東郷平八郎との関係、そして沈没やダンスホールとしての苦難の歴史まで、戦艦三笠の魅力を余すところなくお伝えします。

また、戦艦三笠の見学ポイントとして、その内部の構造や展示物、主砲の見どころについても詳しく紹介します。戦艦三笠の現在の姿を知り、その歴史と魅力を存分に楽しんでください。

- 本記事で説明するポイント

- ・戦艦三笠の現在の保存状況とその歴史

・東郷平八郎と戦艦三笠の関係

・戦艦三笠の内部構造と展示物の見どころ

・見学のポイントと注意点

「戦艦三笠」現在の保存状況

ここでは戦艦三笠について「記念艦三笠」としての概要と現状、東郷平八郎と戦艦三笠の関係、そして日露戦争から沈没とダンスホールの歴史などに触れつつ、戦艦三笠の現在の保存状況について詳しく解説します。

記念館三笠:公式サイト

記念艦三笠の概要と現状

戦艦三笠は1902年にイギリスで建造され、日露戦争では連合艦隊の旗艦として活躍しました。歴史的な海戦で重要な役割を果たし、現在も実物が保存されている世界で3隻の軍艦を指して「世界三大記念艦」と呼びますが、戦艦三笠はこの世界三大記念艦のひとつに数えられています。ちなみに、残りの2隻は、トラファルガーの海戦で活躍したイギリスのヴィクトリーと、米英戦争で活躍したアメリカのコンスティチューションです。

戦艦三笠は「記念艦三笠」として、現在は神奈川県横須賀市の三笠公園に保存されています。「記念館」ではなく「記念艦」です。つまり、戦艦としての実物が現存しており、実物のまま保存されています。戦艦三笠は、1925年に記念艦として保存されることが決定され、現在も多くの観光客が訪れる人気スポットとなっています。見学者は、艦内の展示物や当時の艦艇の構造を見学することができます。

また、戦艦三笠の保存には多くの人々の努力があり、戦後の荒廃から復元されました。現在も防衛省が所管し、保存・維持の活動が続けられています。

東郷平八郎と戦艦三笠

東郷平八郎は、日露戦争で連合艦隊の司令長官を務めた日本海軍の英雄です。彼は戦艦三笠に座乗し、日本海海戦でロシアのバルチック艦隊を撃破しました。この戦いは、日本海軍の歴史において重要な勝利であり、東郷平八郎の名声を高めました。

戦艦三笠のある三笠公園内には東郷平八郎の銅像が建っています。戦艦三笠の艦内には、東郷平八郎に関する展示物があり、訪れる人々に彼の功績を伝えています。東郷平八郎と戦艦三笠は、日本の海軍史において切り離せない存在であり、その歴史を学ぶことができます。

日露戦争から沈没とダンスホールの歴史

戦艦三笠は、日露戦争で連合艦隊の旗艦として活躍しましたが、日露戦争終結後の1905年に佐世保港で爆発事故により沈没しました。その後、浮揚・修理され、再び現役に復帰しました。

1923年の関東大震災では再び損傷し、廃艦が決定されましたが、国民から愛された戦艦三笠に対する保存運動がおこり、1925年に記念艦として横須賀に保存されることとなりました。

しかし、第二次大戦後、戦艦三笠は荒廃し、横須賀港を接収したアメリカ軍のためのダンスホール「キャバレー・トーゴー」が艦上に開かれ、後部主砲塔があった場所に水族館が設置されたりしました。

その後、この状態を見かねた多くの人々の努力により、1959年から復元工事が始まり、1961年には記念艦として再び復元・公開されました。現在では、戦艦三笠はその歴史を伝える重要な文化財として保存されています。

「戦艦三笠」の見学ポイント

次に、戦艦三笠の見学ポイントとして、戦艦三笠の内部構造や主砲と見どころ、艦内の展示物などに触れ、最後に見学時の注意点についても解説します。

記念館三笠への入場方法

記念館三笠への入場、つまり戦艦三笠に乗船するには、まず三笠公園内にある売店でチケット(大人600円)を購入します。この売店にチケットの自動販売機がありますので、そこでチケットを購入できます。そして、下の写真に示す戦艦三笠の横にある「入口」から階段を登って乗船します。

階段を登ったところに窓口がありますので、ここで先ほど購入したチケットを渡して入場します。なお、自動販売機でチケットを買わなくても、この窓口で直接入場料を支払うことも可能のようです。

戦艦三笠の内部構造

戦艦三笠の見学において戦艦三笠の艦内に入り、その内部構造を見るのが大きなポイントのひとつとなります。艦内の内装は当時のままというわけではありませんが、構造部分の多くは当時のままで保存されています。

戦艦三笠の内部を見ると、当時の艦艇の設計がよくわかります。例えば、戦艦三笠の艦側部には多数の副砲が設置されているのですが、それが艦内部からも見ることができます。

また、士官室や司令官の会議室なども見学可能で、イギリスで建造された戦艦である証拠に、英国製の調度品が使用されていることがわかります。

艦内から上甲板や中甲板に出ることもでき、主砲、煙突、マストなどを間近に見ることができ、艦船の構造を理解することができます。残念ながら、艦内の下の層は立入禁止となっていますが、見学可能な部分だけでも十分楽しむことができます。

主砲と見どころ

戦艦三笠の主砲は、40口径30.5cm連装砲が2基4門設置されており、この迫力満点の主砲が見どころのひとつとなっています。これらの主砲は、日露戦争での活躍を支えた重要な装備です。

前部甲板にある主砲は、一世代あとの戦艦陸奥などの41cm砲に比べると一回り小さいですが、十分な迫力があります。見学者は、これらの主砲を間近で見ることができ、その巨大さと威力に圧倒されるでしょう。

また、戦艦三笠の主砲は、甲板から近くで見るだけでなく、艦橋(ブリッジ)からも格好よく眺めることができます。そのほか艦橋では操舵室や信号探照灯なども見学できます。

そのほか甲板には厚い鉄板に囲まれた円筒状の司令塔があります。この司令塔は、弾丸を防ぐ構造になっており、戦時中の緊張感を感じることができます。

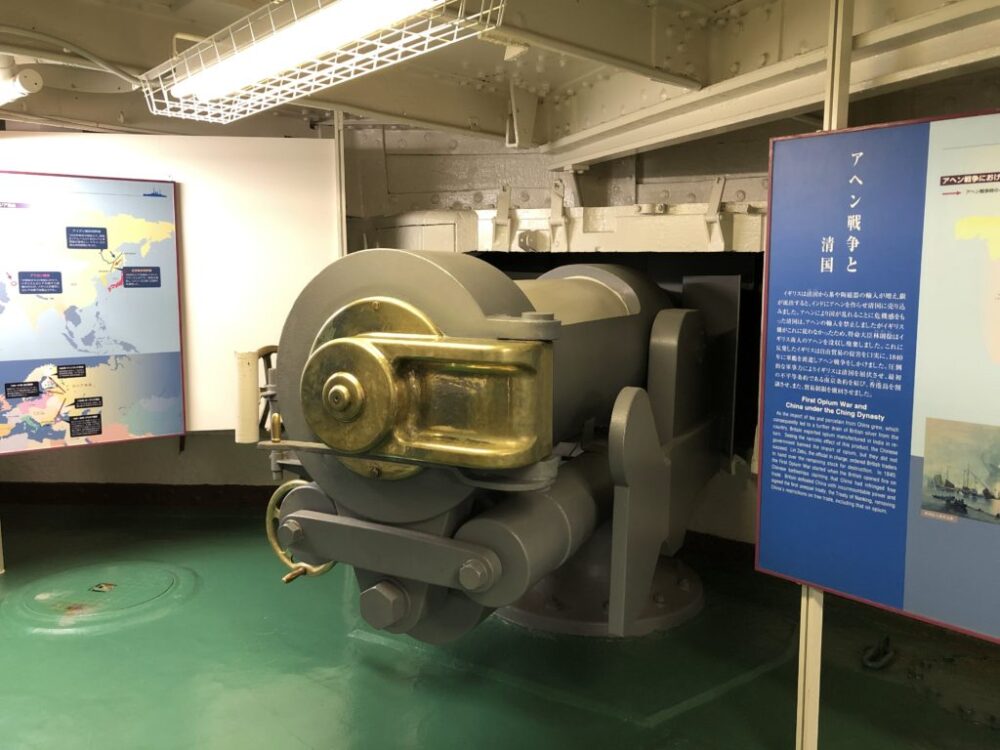

艦内の展示物

戦艦三笠の艦内には、当時の歴史や艦艇の構造を学べる多くの展示物があります。まず、資料展示室では、日露戦争時の写真や文書、模型などが展示されており、戦艦三笠の歴史を詳しく知ることができます。

また、東郷平八郎に関する展示も充実しており、彼の功績や戦略を学ぶことができます。さらに、士官室や司令官の会議室など、当時の艦内の様子を再現した部屋も見学可能です。

これらの展示物は、戦艦三笠の歴史をより深く理解するための貴重な資料となっています。見学者は、これらの展示物を通じて、戦艦三笠の役割や重要性を実感することができるでしょう。

見学時の注意点

戦艦三笠を見学する際には、いくつかの注意点があります。まず、艦内の通路は狭く、通路を歩くときは頭をぶつけないように注意が必要です。

また、階段の上り下りが多いため、動きやすい服装と靴で訪れることをおすすめします。

さらに、展示物には触れないようにし、他の見学者の迷惑にならないように心がけましょう。写真撮影は可能ですが、フラッシュを使用しないように注意してください。

見学時間は1時間半ほどかかるため、時間に余裕を持って訪れると良いでしょう。これらの注意点を守ることで、戦艦三笠の見学を安全かつ快適に楽しむことができます。

まとめ:「戦艦三笠」現在の保存状況と見学ポイントを徹底解説

本記事での内容をまとめると次のとおりとなります。

- 戦艦三笠は神奈川県横須賀市の三笠公園に保存されている

- 1902年にイギリスで建造され、日露戦争で連合艦隊の旗艦として活躍した

- 世界三大記念艦の一つとして知られている

- 1925年に記念艦として保存されることが決定された

- 艦内の展示物や当時の艦艇の構造を見学できる

- 戦艦三笠は、戦後の荒廃から復元され、現在は防衛省が所管している

- 戦艦三笠に座乗した東郷平八郎は、日露戦争で連合艦隊の司令長官を務めた

- 三笠公園には東郷平八郎の銅像が建っている

- 戦艦三笠の艦内には東郷平八郎の展示物がある

- 戦艦三笠は1905年に佐世保港で爆発事故により沈没したことがある

- 1923年の関東大震災で再び損傷し廃艦が決定されたが、保存されることとなった

- 戦後、一時期ダンスホールや水族館として利用されたことがある

- 1959年から復元工事が始まり、1961年に記念艦三笠として再公開された

- 艦内には資料展示室や士官室、司令官の会議室がある

- 見学時には狭い通路や階段に注意が必要である