広告

佐渡金山は、江戸時代から近代にかけて日本の経済を支えた重要な鉱山であり、2024年に世界遺産に登録されたことで注目を浴びています。皆さんの中には、佐渡金山がなぜ世界遺産に登録されたのか、その理由を知りたい人も多いでしょう。

この記事では、佐渡金山の何がすごいのか?世界遺産に登録された理由を中心に、佐渡金山の歴史や佐渡金山の特徴をわかりやすく解説します。さらに、山がV字型に割れた道遊の割戸の読み方や意味、なぜ割れているのか?割れている理由についても詳しく紹介します。

また、佐渡金山の処刑場や佐渡金山での死者に関するエピソード、道遊の割戸への行き方や佐渡金山の見どころを巡るツアーについても取り上げています。初めて訪れる人や歴史に興味がある人にとって、この記事は佐渡金山の魅力と価値を理解するためのガイドとなるでしょう。

- 本記事が説明するポイント

- ・佐渡金山が世界遺産に登録された理由とその価値

・江戸時代における佐渡金山の歴史と特徴

・道遊の割戸が割れている理由とその意味

・佐渡金山に関連する文化や観光スポットの情報

佐渡金山は何がすごい?世界遺産登録の理由を徹底解説

まずここでは、佐渡金山の歴史と江戸時代における役割、佐渡金山の特徴と他の鉱山との違い、佐渡金山が世界遺産に登録された理由、佐渡金山が割れている理由、道遊の割戸の読み方と意味、佐渡金山の処刑場の歴史と背景、佐渡金山での死者にまつわるエピソードなどについて詳細に説明し、佐渡金山は何がすごいのかについてまとめるとともに、世界遺産登録の理由についての理解を深めます。

史跡 佐渡金山: 公式サイト

佐渡金山の歴史と江戸時代における役割

佐渡島にある佐渡金山は、江戸時代から近代を通じて日本の経済と文化を支える重要な鉱山でした。特に江戸時代の17世紀には、佐渡金山からの金生産量は世界最大級を誇り、江戸幕府の財政基盤を強化する役割を果たしました。

その背景には、幕府が佐渡金山を直轄領とし、佐渡奉行所を設置して長期的かつ戦略的な管理を行ったことがあります。これにより、採掘から精錬、小判鋳造まで一貫した生産体制が整えられました。

例えば、当時の金は国内の流通だけでなく、諸外国との貿易決済にも利用され、日本の国際的な信用を高める要因となりました。一方で、過酷な労働環境や鉱山事故により、多くの死者が出たことも事実です。このように、佐渡金山は繁栄と犠牲の両面を持つ歴史を刻んでいます。

佐渡金山の特徴と他の鉱山との違い

佐渡金山の最大の特徴は、19世紀半ばまで機械を使わず、完全に手作業で金を採掘していた点です。世界の鉱山史では、16世紀以降ヨーロッパを中心に機械化が進みましたが、佐渡金山は鎖国政策の影響で機械化がされず、手掘採掘による独自の技術を発展させました。

このため佐渡金山での掘削や測量、精錬の技術は極めて高度で、金の純度は99.54%に達し、当時の西洋の技術を上回る品質を実現しました。さらに、異なる鉱床に応じて生産組織を柔軟に構築し、効率的な運営を行った点も他の鉱山にはない特徴です。

ただし、こうした手作業中心の生産は効率面で限界があり、近代化の波に乗り遅れたという課題もありました。それでも、伝統技術の集大成として世界遺産に登録される価値を持つことは間違いありません。

佐渡金山が世界遺産に登録された理由

佐渡金山が世界遺産に登録された理由は、手作業による金生産システムの最高到達点を示す貴重な遺跡だからです。江戸時代、佐渡金山では機械を使わずに採掘から精錬までを行い、世界最大級の生産量と高純度を実現しました。

この価値はユネスコの登録基準にも合致しています。具体的には、基準(iii)「消滅した文化や文明に関する稀な証拠を示すこと」、基準(iv)「人類の歴史の重要な段階を物語る技術的な集合体であること」に該当します。

例えば、坑道や排水路、奉行所跡などが良好な状態で残っており、当時の生産体制を今に伝えています。一方で、観光客が増えることで保存への影響が懸念されるため、見学時には史跡の保護ルールを守ることが重要です。

佐渡金山はなぜ割れているのか?割れた理由を解説

佐渡金山のシンボルである山が割れている理由は、江戸時代に巨大な金鉱脈を露天掘りしたためです。手作業で掘り進めるうちに山がV字型に裂け、その結果、幅約30メートル、深さ約74メートルという壮大な採掘跡が生まれました。

この光景は、当時の技術力と労働の規模を物語っています。機械を使わずにここまで掘削できたことは、世界的にも極めて珍しい事例です。例えば、佐渡金山では、複数方向から同時に掘り進める高度な測量技術が駆使され、誤差はわずか1メートル程度に抑えられました。

一方で、過酷な作業環境や崩落の危険性が常に伴っていたことも忘れてはいけません。現在では、この割れ目は佐渡金山の象徴的な景観として観光客を魅了しています。ただし、崩落の危険もあるため、立ち入りできる場所は制限されており、安全な展望スポットから見学するのがおすすめです。

道遊の割戸の読み方と意味について

上で紹介した佐渡金山のシンボルである山は、「道遊の割戸」と言います。読み方は「どうゆうのわりと」。この「道遊の割戸」という名称は、採掘を指揮した人物の名前「道遊(どうゆう)」と、山が割れた様子を示す「割戸(わりと)」を組み合わせたものです。つまり、道遊という人物が関わった大規模な採掘によって山が裂けたことを意味しています。このように、名前の由来を知ることで、歴史的背景とともに景観の価値をより深く理解できます。

佐渡金山の処刑場とは?歴史と背景

佐渡金山には、過酷な労働や厳しい規律の中で罪を犯した者を処刑する場所が存在しました。江戸時代、鉱山は幕府直轄の重要施設であり、規律を守ることが絶対条件でした。そのため、逃亡や窃盗などの重罪に対しては厳罰が科され、処刑場が設けられたのです。

この処刑場は、鉱山労働者に対する見せしめの意味もあり、秩序維持のために機能していました。例えば、記録によると、逃亡を試みた者や金の横領を行った者が処刑された事例があります。一方で、こうした背景は、当時の鉱山労働がいかに過酷であったかを物語っています。現在では、処刑場跡「旧相川拘置支所」は観光ルートの一部として公開され、歴史の暗い一面を知る貴重な場所となっています。

なお、鎌倉時代や室町時代には、佐渡は流刑地として知られており、順徳上皇、日蓮聖人、世阿弥などが佐渡に島流しとされています。ただしこれは上で述べた処刑場とは関係なく、時代も異なるため区別して理解することが必要です。

佐渡金山での死者にまつわるエピソード

佐渡金山の歴史には、過酷な労働環境で命を落とした多くの人々の物語があります。江戸時代、鉱山での作業は暗く湿った坑道で行われ、換気や排水の問題が常に付きまといました。そのため、崩落や酸欠、病気による死者が後を絶ちませんでした。

例えば、坑道の掘削中に発生した落盤事故や、排水が追いつかず溺死する事故も記録されています。また、重労働と栄養不足による病死も多く、鉱山労働は命懸けの仕事だったことがわかります。こうした背景は、佐渡金山の繁栄の裏にあった犠牲を物語っています。

佐渡金山は何がすごいのかをまとめる

上でも述べた通り、佐渡金山のすごさは、江戸時代に世界最大級の金生産を手作業だけで実現した点にあります。さらに、掘削や精錬の技術は極めて高度で、金の純度は99.54%に達しました。加えて、道遊の割戸のような壮大な採掘跡や、当時の生産体制を示す奉行所跡などが良好に残っていることも評価されています。

一方で、過酷な労働や多くの犠牲が伴った歴史も忘れてはいけません。太平洋戦争中には徴用による朝鮮半島出身者が坑内作業に従事したこともありました。こうした背景を理解することで、佐渡金山が世界遺産に登録された理由と、その価値をより深く感じることができます。

世界遺産の佐渡金山は何がすごい?理由がわかる見どころ

続いて、佐渡金山を知る「史跡 佐渡金山」の紹介、佐渡金山がすごい理由「道遊の割戸」への行き方、佐渡金山関連その他の見どころスポット、佐渡金山の見どころを巡るツアーなどについて詳しく解説し、世界遺産の佐渡金山は何がすごいのか、その理由が理解できる見どころの紹介をします。

佐渡金山を知る「史跡 佐渡金山」の紹介

佐渡島にある「史跡 佐渡金山」は、かつて相川金銀山(佐渡金山)で金採掘をしていた三菱マテリアル株式会社の子会社である株式会社ゴールデン佐渡が運営する観光施設。江戸時代から明治、大正、昭和にかけて稼働していた坑道を観光することができます。

この史跡 佐渡金山には、「宗太夫坑(そうだゆうこう)」、「道遊坑(どうゆうこう)」、「無名異坑(むみょういこう)」、「大切山坑(おおぎりやまこう)」の4つの廃坑があり、これらを個人で観光できるコースまたはツアーとして、「佐渡金山コース」、「ISLAND MIRRORGEコース」、「ガイド付 山師ツアー」が提供されています。以下、これら3つのコースとツアーについて説明します。

①佐渡金山コース

「佐渡金山コース」では、江戸時代に採掘が行われた手掘り坑道の「宗太夫坑」と、明治期に開削され平成元年の休山時まで使用された坑道「道遊坑」とに入って内部を見学することができる、史跡 佐渡金山における基本のコースです。予約不要で、ガイド無しの自由見学のコースとなっています。

まず、宗太夫坑では、江戸時代における佐渡金山での採鉱などの作業工程を描いた絵巻物「佐渡金山絵巻」に基づいて、坑内には手掘りの採掘作業風景が蝋人形で忠実に再現されています。見てわかりやすいので、子供から大人まで楽しむことができます。宗太夫坑の見学コース全長は約500m(うち坑道の長さは約270m、階段合計190段)。宗太夫坑で見学にかかる時間は30分前後です。

次に、道遊坑では、坑道に入って内部を見学するだけでなく、採掘で使用された機械類やトロッコなども見学できます。「道遊坑」という名が示す通り、佐渡金山のシンボルでもある道遊の割戸の直下にある坑道です。この道遊坑を見学するうえでの最大の特徴は、道遊の割戸の直下にある坑道を見学できるとともに、道遊の割戸のすぐ近くまで近づくことができ、そして道遊の割戸の前で記念写真を撮ることができる点です。道遊の割戸を写真に納めたい場合には絶好のチャンスです。道遊坑の見学コース全長は約1,500m(うち坑道の長さは約400m、階段合計30段)。道遊坑で見学にかかる時間は40分前後です。

以上のとおり、「佐渡金山コース」全体での見学にかかる所要時間は60分~90分くらい。入場券の料金は、大人(中学生以上):1,500円、小学生:750円です。

②ISLAND MIRRORGEコース

「ISLAND MIRRORGE(アイランド・ミラージュ)コース」は、メガネ型のスマートグラス「NrealLight」を装着して道遊坑を実際に歩くウォークスルー型のアトラクションです。ガイド無しの自由見学ですが、事前の予約は必要です。

坑道内ではプロジェクションマッピングなどによる映像の演出を楽しむことができるものです。遺構を見学するというよりもエンタメ要素の強いもので、子供から大人まで一緒に楽しめるコースです。

見学にかかる時間は約30分。入場券の料金は大人(中学生以上):3,500円、小学生:2,800円。参加には前日16時までの予約が必要です。自由見学ですが出発時刻は決まっており、9時、10時、11時、14時、15時と一日5回です。

⇒ ISLAND MIRRORGEコースの予約は こちら

③ガイド付 山師ツアー

「ガイド付 山師ツアー」では、江戸初期に開削された当時のままの姿の坑道「大切山坑」に入って見学できる学術的にも非常に貴重なツアーです。山師になった気分で探検できるので「山師ツアー」と呼びます。2~15名で参加でき、ガイド付き要予約のツアーです。

貸出されたヘルメット、ライト、長靴など装備して、真っ暗闇の坑道をガイドとともに探検するツアーで、中学生以上の上級者向けとなっています。小学生以下のお子さんや体力に自信の無い方には不向きです。この「ガイド付 山師ツアー」は「佐渡金山コース」だけでは物足りないという方におすすめです。

見学にかかる時間:約70分。ツアー料金は、大人(中学生以上):5,000円です(小学生以下は参加不可)。前日16時までの予約が必要。ツアーの出発時刻は10時30分の一日一回のみです。

⇒ ガイド付 山師ツアーの予約は こちら

史跡 佐渡金山の営業情報

史跡 佐渡金山の開館時間は、4月~10月は8:00~17:30、11月~3月は8:30~17:00(佐渡金山コースの最終入場は閉館1時間30分前)。なお、「ガイド付 山師ツアー」は4月~11月に限り実施ですが、その他のコースは年中無休です。

佐渡金山がすごい理由「道遊の割戸」への行き方

上で紹介したように佐渡金山は、佐渡金山がすごいとされる理由でありシンボルでもある道遊の割戸が観光ポイントとなっており、道遊の割戸を近くで見学するためには、史跡 佐渡金山を訪問する必要があります。史跡 佐渡金山は、佐渡島の玄関口である両津港フェリーターミナルからの距離が27kmほどとやや遠いところに位置します。両津港フェリーターミナルから史跡 佐渡金山へのアクセス方法は以下の通りです。

1.車(レンタカー利用)

- 所要時間:約50分

- 両津港フェリーターミナルから佐渡市相川方面へ向かい、県道65号線などを経由して「史跡 佐渡金山」(新潟県佐渡市下相川1305)へアクセスできます。

佐渡島でのレンタカー予約: 全国格安レンタカー予約 スカイチケットレンタカー

2.路線バス

- 所要時間:約1時間15分(840円)

- 両津港フェリーターミナルのバス停「両津港佐渡汽船」から出ている「本線バス(佐渡金山前行)」に乗車して史跡 佐渡金山にあるバス停「佐渡金山前」で下車。

佐渡金山まで行かないバスもあるので、その場合は途中のバス停「相川」で下車して徒歩約30分(約2km)となります。

3.タクシー

- 所要時間:約50分

- 両津港フェリーターミナルからタクシーを利用することも可能。ただし、料金は高額(12,000円くらい)になります。

4.自転車(レンタサイクル利用)

- 所要時間:約3時間

- 車と同様に両津港フェリーターミナルから佐渡市相川方面へ向かい、県道65号線などを経由して「史跡 佐渡金山」(新潟県佐渡市下相川1305)へアクセスできます。

佐渡金山関連その他の見どころスポット

佐渡金山に関連したその他の見どころスポットとしては、大立竪坑、北沢浮遊選鉱場、佐渡奉行所と京町通りなどがあります。以下、これらについて簡単に紹介します。

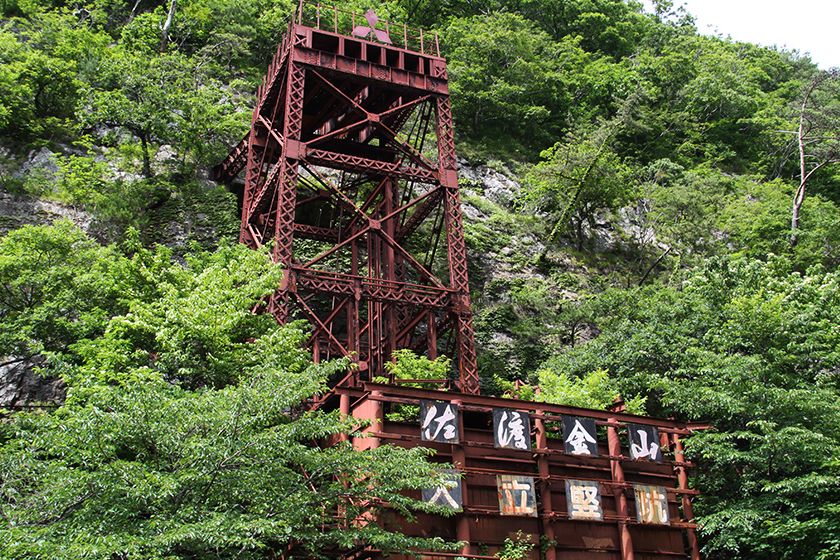

大立竪坑

「大立竪坑」は、佐渡金山近代化のシンボルとされ、日本最古の西洋式竪坑です。垂直な坑道の上に建てられた赤い鉄骨の櫓などを見学することができます。なお、大立竪坑で見学できるのは、地上に建てられた赤い鉄骨の櫓と、これに付随する捲揚機やコンプレッサーなどです。坑道内を降りていくことはできません。

大立竪坑は、断面は約5.7m×3.3mの矩形となる地下に垂直に伸びた坑道で、深度は352mにも及びます。深い鉱脈での採掘を行うためドイツ人技師らの手により1875年に開削が始まり、1877年に完成。エレベーターにより採掘した金などを垂直に巻き上げて地上に運搬するための坑道です。

大立竪坑は産業遺産として価値が高く、史跡 佐渡金山からも近いので、史跡 佐渡金山を観光したついでに立ち寄るのがおすすめです。大立竪坑は史跡 佐渡金山から大佐渡スカイライン(県道463号)の道路沿いに600mほど山側奥方向に行ったところにあります。大立竪坑の近くには10台ほど駐車できる駐車場もありますが、史跡 佐渡金山から徒歩で10分ほどなので、史跡 佐渡金山を観光したついでに散策がてら歩いて行ってみてもいいでしょう。

大立竪坑の営業情報

大立竪坑には営業時間の定めは無く、随時見学可。入場は無料です。

※2025年8月時点では補修工事のため大立竪坑の櫓はシートで覆われており、内部の見学もできません。見学に行かれる場合はSNS等で最新情報を収集することをおすすめします。

北沢浮遊選鉱場

「北沢浮遊選鉱場(きたざわふゆうせんこうば)」は、かつて稼働していた佐渡金山の選鉱所です。「佐渡島のラピュタ」とも呼ばれ、見るだけで感動できる人気の観光スポットとなっています。

日中戦争開始に伴う増産体制の一環として1940年(昭和15年)にかけて大規模な選鉱施設として建設されたのが北沢浮遊選鉱場です。当時の最新技術である浮遊選鉱を行う選鉱場のほか、シックナー(濃縮器)が建設。月間5万トンの原鉱を処理する大選鉱場として操業されましたが、1952年(昭和27年)の鉱山大縮小に伴い施設は廃止されました。

現在、浮遊選鉱場は階段状のコンクリート躯体のみが残され、シックナーは50 mのものが1基残っています。また、明治期から整備された旧北沢青化・浮選鉱所や旧北沢火力発電所の遺構も隣接して残っています。

北沢浮遊選鉱場は上で紹介した史跡 佐渡金山から大佐渡スカイライン(県道463号)の道路沿いに2kmほど海側方向に行ったところにあります。レンタカーで観光する場合は、史跡 佐渡金山から北沢浮遊選鉱場までの移動時間は約5分。北沢浮遊選鉱場の入口には30台ほど駐車できる駐車場があります。

路線バスを利用する場合は、バス停「佐渡金山前」から本線バスに乗車、3つ目の「相川博物館前」バス停で下車(210円)となります。丁度いいタイミングで路線バスがなければ、徒歩30分くらいかかりますが、歩いて行けなくはありません(佐渡金山からなら下り坂で楽)。

北沢浮遊選鉱場の営業情報

北沢浮遊選鉱場の営業時間の定めは無く、随時見学可。入場は無料です。観光シーズンには夜のライトアップを行うこともあります。

佐渡奉行所と京町通り

「京町通り」は、江戸から昭和にかけて佐渡金山で栄えた鉱山町。「佐渡奉行所」をはじめ、レトロな趣ある景観を楽しめる観光スポットとなっています。

江戸時代、佐渡金山における金銀の採掘がはじまると、徳川幕府は佐渡を直轄地とし、佐渡奉行所を置きました。その後、佐渡金山で働く人々が各地から移住してきて形成されたのが京町通りを中心とした鉱山町です。ここでは、佐渡奉行所をはじめ、旧相川裁判所のレンガ塀、鐘楼、旧相川拘置支所、古民家を改装した店舗など、歴史を感じさせる街の散策を楽しむことができます。

京町通りのレトロな建物や古民家などは広範囲に点在しているので、散策すると時間がかかりますし、疲れてしまいます。佐渡奉行所や京町通りは、佐渡金山の観光において必須の観光スポットとまではいかないと思いますので、当日の観光スケジュールや体力配分を考え、佐渡奉行所や京町通りの観光は省略するか、あるいは北沢浮遊選鉱場に近い佐渡奉行所、旧相川裁判所のレンガ塀と鐘楼などの見どころだけを見物するという選択もありでしょう。

佐渡奉行所は上で紹介した北沢浮遊選鉱場からは、少々険しい階段はありあすが徒歩なら約5分(300m)くらい。佐渡奉行所の道路を隔てた向かい側には駐車場がありますので、レンタカー利用の場合は北沢浮遊選鉱場から佐渡奉行所まで移動させたほうがいいでしょう。なお、京町通り内は道が狭いので車で回るのはおすすめできません。佐渡奉行所と京町通りの観光は全て徒歩で回ることになります。

佐渡奉行所の営業情報

佐渡奉行所について、開館時間は、8時30分から17時まで(入館は16時30分まで)、休館日は年末年始(12月29日から1月3日まで)です。入館料は、大人500円、小・中学生200円、15名以上の団体の場合、大人400円、小・中学生160円。

佐渡金山の見どころを巡るツアーに参加

自由旅行の場合は自分で予定を立てて行動しなければいけないので、移動手段のことや、観光したい場所のことなどを事前によく調べて準備しなければいけませんし、旅行当日もそれなりに緊張感をもってスケジュールをこなす必要があります。こういうのが好きな人はいいですが、大変と言えば大変です。

事前の調査や準備など苦手で、旅行当日もリラックスして過ごしたい、という場合には、史跡 佐渡金山の見学と、できれば北沢浮遊選鉱場の見学も組み込まれたツアーに参加するのもおすすめです。

例えば、佐渡島までの往復と現地宿泊、そして佐渡島での観光がセットになったツアーなどは、佐渡金山だけでなく、その他の佐渡島の有名な観光地を効率的にまわることができるのでおすすめです。

● クラブツーリズムさんからは以下のようなパッケージツアーが提供されています。

⇒ クラブツーリズム 国内旅行 ![]() :”MENU” クリック → キーワード「佐渡」で検索

:”MENU” クリック → キーワード「佐渡」で検索

● 読売旅行さんからは以下のようなパッケージツアーが提供されています。

⇒ 読売旅行【公式】 :検索 ”フリーワード” → キーワード「佐渡」で検索

● 日本旅行さんからは「交通+宿泊」のセットプランが提供されています。

⇒ 日本旅行【公式】 :佐渡旅行・佐渡ツアー

そのほかの旅行会社からのツアーもありますので、気に入ったものを探してみてはいかがでしょうか?

まとめ:佐渡金山の何がすごい?世界遺産登録の理由と見どころ完全ガイド

本記事の内容をまとめると次のとおりです。

- 佐渡金山では江戸時代に世界最大級の金生産量を誇った

- 金の純度は99.54%と当時の世界最高水準だった

- 機械を使わず完全な手作業で採掘を行った

- 採掘から精錬、小判鋳造まで一貫した生産体制を構築した

- ユネスコ世界遺産基準(iii)(iv)に合致する文化的価値を持つ

- 坑道や排水路、奉行所跡などが良好に保存されている

- 山がV字型に割れた「道遊の割戸」が象徴的な景観となっている

- 道遊の割戸は幅約30m、深さ約74mの壮大な採掘跡である

- 道遊の割戸は高度な測量技術により複数方向から掘削し誤差を最小限に抑えた

- 鉱山労働は過酷で多くの死者が出た歴史を持つ

- 江戸時代には規律維持のため処刑場が設けられ、厳しい管理体制もあった

- 鉱山文化から生まれた芸能や信仰が今も残る

- 佐渡金山は観光施設として坑道見学や体験ツアーが楽しめる

- 周辺には北沢浮遊選鉱場や佐渡奉行所など関連する見どころがある

- 世界遺産登録は伝統技術と歴史的景観の価値が評価された結果である